Что не говорят о мёртвых?

wyradhe: Много слышно глупостей по поводу одной мудрости

Τὸν τεθνηκóτα μὴ κακολογεῖν — много слышно глупостей по поводу одной мудрости.

Неоднократно слышанное всеми, что будто бы есть или было правило "о мертвых либо хорошо (в смысле: похвально), либо ничего", относится к числу особо редких благоглупостей. Правила такого, естественно, никогда не было и нет — проверяется это просто тем фактом, что уйма мертвых гласно и открыто осуждается и клеймится в рамках любой нормы. Почему, тем не менее, российский (не проверял остальных) поклонник какого-нибудь злостного чучела, в случае, если оно испустит дух, в порядке верещания против соответствующего надгробного слова в адрес покойника частенько приплетет это самое "о мертвых...", при очевидной абсурдности и самой этой претензии, и игр в притворяшки на тему о том, что так-де считали римляне или греки — в эталонных текстах коих полно осуждений разных покойников? Толстой и Писарев, скажем, в это верили (Толстой: "De mortuis aut bene, aut nihil, — какое языческое, ложное правило!"; Писарев: "Глубокомысленная латинская поговорка велит говорить de mortuis aut bene aut nihil"), и масса иностранцев и россиян — тоже, но как у них это выходило — Бог весть: неужто они ставили себе блок на воспоминания об античных текстах или воображали, что это была такая великая максима, которую записывали как великую максиму — и в то же время демонстративно и поголовно не соблюдали?

Соответствующее латинское изречение (De mortuis nihil nisi bonum, Nihil de mortuis nisi bonum; aut bene, aut hihil — какой-то дополнительный наворот) — перевод на латынь изречения спартанца Хилона (VI век, — Хилон был, видимо, основателем "ликургова" строя в Спарте): τὸν τεθνηκóτα μὴ κακολογεῖν — "о мертвых не κακολογεῖν" Глагол κακολογεῖν имеет в русском переводе значения "злословить, бранить, хулить", только перевод этот способен увести читателя не туда, хоть "злословить" — и точная калька. Лидделл-Скотт дает: revile, abuse (Lys.8.5, Isoc.6.98, Hyp.Fr.25, LXX Ex.21.16(17), Ev.Matt.15.4, al.: abs., D.36.61:—Pass., Gorg. Hel.7, PFay.12.15 (ii B.C.), и образован этот глагол от κακολόγος — evil-speaking, slanderous, Pi.P.11.28, Men.256, Arist.Rh.1381b7, у Вейсмана — злословящий, бранящий, клевещущий. Значение глагола — "говорить о чем-то плохо недолжным образом — в выражениях ли, которыми не подобает пользоваться, или без должных оснований, или клеветнически; этот глагол вовсе не значит "осуждать, непохвально отзываться" вообще.

Само изречение — часть целой серии наставлений Хилона, приводимых в труде Диогена Лаэртского. Вот серия целиком: "Вот его [Хилона] предписания. Сдерживай язык, особенно в застолье. Не злословь о ближнем, чтобы не услышать такого, чему сам не порадуешься. Не грозись: это дело бабье. К друзьям спеши проворнее в несчастье, чем в счастье. Брак справляй без пышности. Мертвых не злословь (τὸν τεθνηκóτα μὴ κακολογεῖν). Старость чти. Береги себя сам. Лучше потеря, чем дурная прибыль: от одной горе на раз, от другой навсегда. Чужой беде не смейся. Кто силен, тот будь и добр, чтобы тебя уважали, а не боялись. Хорошо начальствовать учись на своем доме. Языком не упреждай мысль. Обуздывай гнев. Гадательству не перечь. На непосильное не посягай. Не спеши в пути. Когда говоришь, руками не размахивай — это знак безумства. Законам покорствуй. Покоем пользуйся".

Легко заметить, что фраза не имеет никакого отношения к осуждению умерших и не распространяется на каждого умершего. Дана серия рекомендаций о сдержанности вообще, которую, по Хилону, стоит соблюдать и из принципа, и чтобы не навлечь на себя несчастье. Среди них есть и рекомендация: "не отзывайся о мертвых плохо недолжным образом" (в выражениях, которыми вообще пользоваться недопустимо как таковыми, или без веских оснований, или всуе, или клеветнически), а вовсе не вообще "не говори ничего плохого о мертвых". Осуждать подобающим достоинству языком и за дело мертвых эта максима совершенно не мешает. Она говорит о достоинстве поведения: ведя себя с таковым достинством, не машут руками при разговоре, обдумывают всякое сказанное слово, не искушают беду пышностью свадеб, движутся без спешки и не злоречат умерших не подобающим человеку образом (в не подобающих достойному человеку выражениях или без оснований). Почему именно умерших, а не людей вообще — понятно: умерший не может ответить на оскорбление, не может и потребовать ответа за клевету по существу.

Латинский перевод всё это сохраняет: высказать о ком-то bonum — это не обязательно выдавать этому кому-то высокую оценку. Bonum в этой фразе надо относить к подразумеваемому предикату "говорить" и понимать это все надо не "либо сказать хорошее о мертвом, либо ничего о нем не говорить", а "либо добре/достойно высказываться о мертвом, либо никак не высказываться". Если я в подобающих выражениях дам неким делам заслуженную оценку (позитивную или негативную), то я сказал нечто "доброе, правильное, благое" (bonum); если я сказал это о мертвеце, то я сказал bonum о мертвеце. По-русски смыслы фраз "хорошо сказать о..." и "сказать хорошее о... = сказать об иксе как о ком-то хорошем" фактически слились, но на самом деле даже и по-русски это вещи не совпадающие: "Хорошо сказал Петров о Чикатило!" — вовсе не значит, что он Чикатило похвалил, хотя обычно фраза "он хорошо сказал о Семенове", "он написал хороший отзыв на Семенова" подразумевает, что Семенов был тут оценен положительно.

Переводить эту максиму Хилона надо, собственно "о мертвых непристойно (недостойно) не говори", а ее латинский перевод надо переводить "о мертвых — либо пристойно (достойно), либо никак". Стоит она в одном ряду с правилом о том, что могилы не оскверняют, даже если это могилы преступников, с разъяснением Софокла в "Антигоне" о том, что даже подлейшего злодея и предателя не должно лишать погребения, с современной уверенностью всех государств мира в том, что есть способы казни, которых нельзя применять ни к кому — не из жалости к казнимому, а из уважения к казнящим и к себе и т.д.

Естественно, недостойно не надо бы ни о ком высказываться, но о мертвых — особенно: выходит, что ты смельчак базарной бранью поносить того, кто тебе уже ничего не сделает. Базарная брань в адрес живого еще может пройти как акция против него, попытка причинить ему унижение, озлобление, вызвать его на что-то и т.д.; но мертвецу ничего не причинишь и ни на что его не вызовешь.

Характерна параллель о Солоне: Плутарх сообщает (Сол.21): "Хвалят также Солонов закон, запрещающий злоязычить (κακῶς ἀγορεύειν) умерших. И действительно, благочестие требует считать умерших освященными, справедливость — не посягать на тех, кто отсутствует = кто не может ничего предпринять ( τῶν οὐχ ὑπαρχόντων), гражданская умеренность — не ненавиствовать вечно. Бранить живого Солон запретил в храмах, судебных и правительственных зданиях, равно как и во время зрелищ; за нарушение этого закона он назначил штраф в три драхмы в пользу оскорбленного лица и еще два в пользу казны. Нигде не сдерживать гнев — это признак человека невоспитанного и необузданного; везде сдерживать — трудно, а для некоторых и невозможно. Поэтому законодатель при составлении закона должен иметь в виду то, что возможно для человека, если он хочет наказывать малое число виновных с пользой, а не многих — без пользы".

И здесь речь явно идет об обсценной брани, ругани, а не просто о негативной оценке — речь идет о том, что в несдержанном гневе, бывает, оскорбляют и живых, и мертвых, и делать это по отношению к живым Солоновы законы запретили в таких-то случаях, а по отношению к мертвым — вообще. Стоит на миг допустить, что речь идет об осуждении, сколь угодно резком (а не об обсценных площадных выражениях) — и получится тот совершеннейший абсурд, что Солон запретил судам обвинять и осуждать кого бы то ни было, а должностным лицам в присутственных местах — давать кому бы то ни было негативные квалификации: ведь точно так же, как злоязычить мертвых запрещается всюду, "бранить" живых запрещается в судах и правительственных зданиях! Как указывает Н.Ю. Живлова, это реминисценция какого-то древнего индоевропейского обычая, относящегося к кругу обычаев касательно определенной неприкосновенности мертвецов (но никак не включающей их защиту от осуждения и клеймления как таковых): староирландское право запрещало делать на мертвого "сатиру", за нее взимали штраф, как за нанесение прижизненного бесчестья. Логика, очевидно, та же, что в законах Солона. Можно добавить еще галицкую поговорку "О мертвых либо говори добре, либо мовчи". Возможно, все это корнями как-то уходит в ритуальные запреты, продиктованные страхом разозлить дух мертвеца, но в ирландском и афинском примерах, как в в хилоновском, дело явно идет не о таком страхе, а о том, чтобы вести себя с достоинством, исключающим нанесение бранного, площадного оскорбления тому, кто уже не может ни оскорбиться, ни ответить. Аналогичным образом общее осуждение Филиппа Македонского за то, что тот сплясал на поле битвы при Херонее над павшими врагами, было продиктовано, конечно, не страхом мести духов павших, и не осуждением самой радости победителя по поводу того, что он победил (за то, что Филипп со своими людьми пировали напились на радостях по случаю разгрома фиванцев, никто их не осуждал), а осуждением именно такого способа выплеснуть свою радость - унизительно-обидного, а не просто враждебного по отношению к павшим врагам (хотя тут это было только коллатеральным эффектом - Филипп не собирался их унижать, он просто об этом не думал).

Наконец, в рамках греческой и римской культуры это не некая общая установка, а изречение вполне конкретного мудреца, сторонника ультрадисциплины, в том числе самодисциплины, к поддержанию которой эта максима и относится. Античная культура в целом полагала, что над иными покойниками издеваться тоже вполне можно и нужно. Аристофан в "Мире" издевается над афинским гос. деятелем Клеоном, только недавно павшим на войне за отечество (над Клеоном он издевался и при его жизни в других комедиях, и тот с ним судился), и афиняне присудили ему за "Мир" премию (соответствующий закон Солона, стало быть, давно был отменен) . Стоик Сенека написал издевательское "Отыквление" по поводу смерти Клавдия. Уж сколько покойников и как заклеймил Лукиан, не сосчитать. Любой римский историк осуждает тьму покойников.

Это не античная традиция, не русская традиция, вообще никакая не традиция, и не имеет отношения к вопросу о том, можно ли клеймить покойника и давать ему самые негативные оценки. Это рекомендация Хилона: "О том, с кем уже не свести счеты и кто бессилен, сдержанно-достойно-самодициплинированный человек ни за что не станет высказываться непристойно/неподобающе/ так, как людям вообще не следует высказываться ни о ком — но по отношению к мертвым этого достойный человек совсем уж себе не позволит: ведь он с ними в неравном положении, они и ответить не могут".

W.: — Впрочем, искажение лишь формы подачи тезиса для наглядности, т.к. "не злословить" — это именно что "не устраивать шарли эбдо и прочие плевания говном"; аргументированная критика — это НЕ злословие, даже если она резкая и грубая в части эпитетов.

starkov_blues, История одного фейка или "ничего, кроме правды"

Примечание: оригинал проиллюстрирован сканами страниц книг, но они все выложены на фейсбуке автора ещё в 2019 году, а искать всё это самому — увольте. Соотв., текст также сокращён.

Начнем с того, что откроем книгу и посмотрим. Диоген Лаэртский «О Жизни, Учениях и Изречениях Знаменитых Философов». Второе, исправленное, издание. Редактор тома и автор вступительной статьи А . Ф Лосев, перевод М . Л . Гаспарова, Издательство «Мысль», 1986.

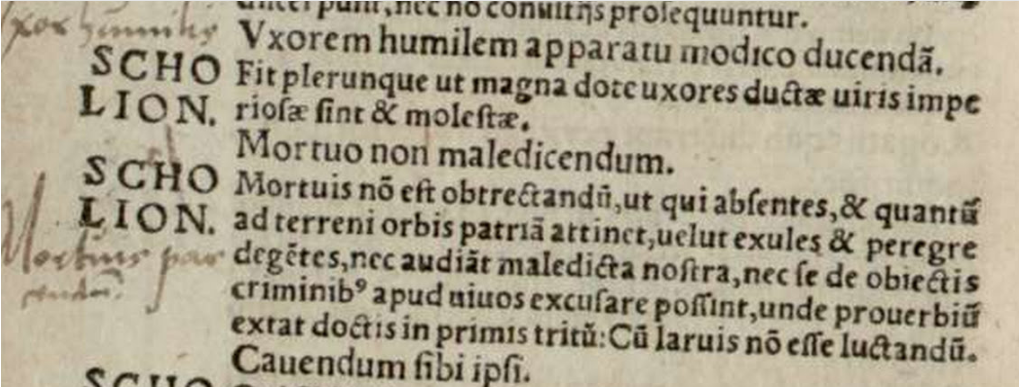

...никакого "кроме правды" здесь нет. Но вдруг классик нашей филологии академик М. Л. Гаспаров ошибся, а блогеры правы? Не будем сбрасывать со счета эту дурацкую версию и поищем какой-нибудь первоисточник пораньше. На следующем рисунке — фрагмент издания сочинения Диогена Лаэртского 1530 года:

«Mortuo non maledicendum», т.е. «О мертвых не злословь». Самые внимательные уже заметили, что слова «veritas» там нет. Вообще в сети полно старинных изданий Диогена, есть и такие, где слева — греческий текст, справа — латынь. По-гречески там тоже «кроме правды» нет, я проверял. Печаль.

А вот теперь начинается вторая часть, т.е. откуда все-таки взялся вариант с "ничего кроме правды"? Неужто в рунете придумали?

Одно из самых ранних изданий, в котором употребляется эта фраза (разумеется, из тех, что я нашел) — "РУССКIЙ АРХИВЪ " 1873 года, материал "Изъ бумагъ князя В.Ф. Одоевскага". Князь Владимир Федорович Одоевский (1804-1869) к этому моменту уже скончался и заметки предоставлены вдовой, так что точная дата его высказывания неизвестна.

Речь Одоевского на этот счет так замечательна и актуальна, что приведу ее почти полностью:

"Нас губит равнодушие к мошенничеству и отсюда происходящая неистовая злоба к гласности. <…> Нам так часто повторяют, и сами мы повторяем: De mortuis aut bene, aut nihil, что совестно спросить: да есть ли смысл в этой фразе? — Никто из нас, кажется, и не подумал, что если бы эта фраза была справедлива, то вся история должна бы состоять из панегириков. Конечно эта фраза внушена великодушием, но что бы вы сказали о судье, который бы из великодушия отказался произнести приговор против неправого истца? — Египтяне были не глупые люди, и недаром у них был обычай произносить суд над умершими. Может быть, это присловье ввелось и потому, что мертвый защищаться не может. Но неужели суд и драка одно и то же? Робеспьер и Меттерних, граф Иосиф де Местр и Марат, говорят, были прекрасные и преприятные в домашнем кругу люди; но неужели из того следует, что кому либо из этих исторических Созиев благородный человек может сочувствовать, и что оставленные ими на земле дела и разрушительные начала должны оставаться святыми и неприкосновенными, потому что эти господа были прелюбезные люди и к тому же умерли? Неужели можно выхвалять или молчать относительно зла, сделанного напр. в Русской литературе Булгариными и Сенковскими, или напр. Аракчеевыми для целой России? — Знаменитое присловье надобно переделать так: De mortuis seu veritas, seu nihil. Это так. Ложь или даже подозрение против живого неопасны,— он сам огрызается; ложь, неопределенное подозрение против мертвого позорны. Но правда и против мертвого, и против живого — дело святое".

Слова Одоевского не остались без внимания. Например, находим у П. Мартьянова в издании "Древняя и новая Россия" (1876): "...и хотя об умерших, по известной поговорке <...> принято говорить только хорошее, или ничего не говорить, я в настоящем деле предпочитаю придержаться перифраза этой поговорки князя В.Ф. Одоевского: "de mortuis seu veritas, seu nihil" (с. 297)

Однако, в издании Русскій вѣстник, Том 140,Часть 1, 1879 эта новая поговорка приписывается уже князю Петру Вяземскому (1792 - 1878): "... <изреченную> П. А. Вяземскuм мысль, что давно избитую и в сущности неверную латинскую пословицу de mortuis aut bene aut nihil следует заменuть: de mortuis aut bene aut veritas".

Всё ещё интереснее, чем кажется, потому что тщательный поиск дает нам третьего автора, причем, опубликованного раньше Одоевского и ссылки на Вяземского. Это некий славянофил Хризостом Бургардт, изд. Литературные заметки. — М.: Типография штаба резервов армейской пехоты, 1858. (с. 25).

Вполне вероятно, что все трое (?) пришли к этой идее независимо друг от друга. Благо, древняя пословица должна была раздражать каждого думающего человека, желающего знать правду о прошлом. Больше того, предположу, что при должном поиске найдутся источники существенно более ранние. Другой вопрос, что должного распространения они не получили.

Вообще эта светлая мысль приходила людям в голову не только по нашу сторону границы. Вот она в исполнении англичанина: сочинение преподобного George Junkin "Sabbatismos: A Discussion and Defence of the Lord's Day of Sacred Rest (1866)".

А вот, например, польский вариант — Przeglad lwowski: pismo dwutygodniowe, poświe̜cone sprawom religijnym, naukowym, literackim im politycznym, Том 6,Выпуски 1-6 (1876).

Немецкий вариант смотрите здесь (1866), а французский (1894) — здесь. Что важно: ни в одном источнике XIX века нет ни намека на то, что это фраза — некий истинный вариант древней пословицы. Обычно она подается в паре с настоящим изречением Хилона, как полемизирующая с ним.

Установить, кто первый перефразировал изречение Хилона в "О мертвых — правду" — невозможно... Относительная популярность этой переделки, по-видимому, ведет отсчет со второй половины XIX века.

wendeline_fog: — Диоген Лаэртский приписывал обсуждаемое изречение одному из семи мудрецов — Хилону из Спарты. Некоторые переводят его с древнегреческого так: τὸν τεθνηκóτα μὴ κακολογεῖν (Об умерших не злословь)

В целом верно, но есть нюансы и оттенки перевода. У нас слово "злословие" обычно трактуют просто как ругань и оскорбление другого человека. Но древние греки имели ввиду нечто иное... то, что у нас переводят как "злословие", они понимали как ложные домыслы, то есть несправедливая ругань и неправедное хуление.

Именно поэтому никакого уточнения "кроме правды" древним и не нужно было добавлять.. это и так само собой подразумевалось.

То есть древние осуждали лишь ложные наветы на ушедшего персонажа. Они были не глупее нас и правду говорить не возбранялось ни о ком. С веками всегда накапливаются погрешности перевода с языка на другой язык и тд, разное толкование смысла тех или иных слов, понятий и терминов. Также надо учитывать и то, как сам автор изречения понимает смысл сказанного им слова. А есть еще и контекст, который зависит от обстоятельств Тут тоже бывают забавные варианты.